会期:2022.12.10(土)- 19(月)12:00-18:00

ANSPINNEN(スピネン)といえばまずカシミヤ。ランクに大きな幅があるというウールやキャメル、近年人気のヤクなども原材料から厳選して仕入れをしている。すべては良質な糸、そしてその糸に相応しいかたちをつくるためだ。

販売をするにあたって千葉にある工場を訪ねた。紡績から

この秋冬に惹かれたのがパール編みのキャメル。キャメルは砂漠に暮らすため高山地帯に生息する獣毛に比べて通気性に富みドライな素材感が特徴だ。おじさんぽいラクダ色をあえてシンプルなかたちと昔馴染みのあるパール編みで表現するのがオールド・ファッションで良い。縫製された製品は洗いにかけて縮絨し、完成している。人の目に映るまでには知られざる長い道のりがあるが、受け継がれた技術と思いはこうして日々運ばれているのだ。

ANSPINNEN 略歴

創業1952年の小金毛織が2019年に立ち上げた日本初のファクトリーブランド。創業者が羊毛を扱う技術をイギリスに学び、日本に知識を広めたという社の歴史は長く、今では紡績から撚糸までの工程を一貫して行う国内唯一の

ドイツ語の紡ぐ・つなぐという意味のSPINNENに、前置詞ANをつなげた名前は、紡績会社を基盤とし、ドイツ由来の機械を一部使っていることから名づけられた。 https://anspinnen.jp

instagram:anspinnen

LO(ロー)はイギリス・ノッティンガムで生まれた、香りの記憶から物語を紐解く9つのビーガンフレグランスキャンドル。

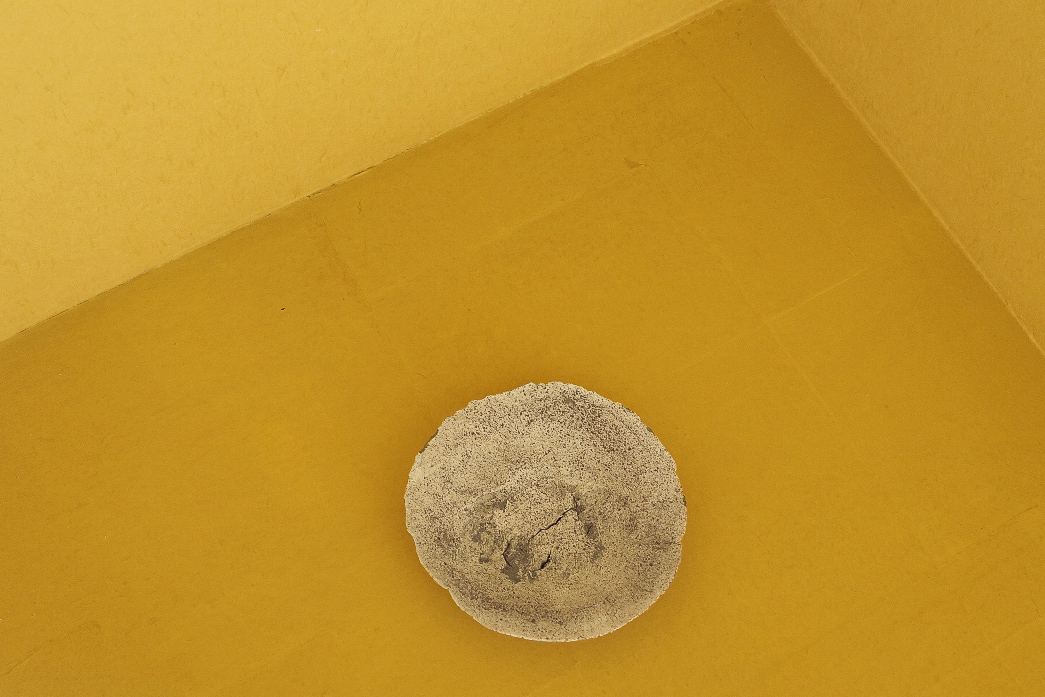

原材料として100%ナチュラルで遺伝子組み換えでない植物性の蝋を使用し、通常より高い濃度で蒸留されたエッセンシャルオイル、非蒸留のフレグランスオイルを混ぜることでより香り高いキャンドルを実現。職人の手作業によって伝統的な手法で蝋を注ぎ、新鮮さを保つために少量ずつ生産されている。キャンドルの芯は上質なコットンと紙のみを使用し、容器はリサイクルを心がける。すべてにおいて継続性があり追跡可能な素材を選別する、美しさと誠実さを兼ね備えたブランドなのだ。

初めてLOに火を灯したのはちょうどこんな寒い季節だった。あなたに似合う香りを選んできたわよ、と友人からプレゼントされたのだ。封を開けてみると、思いのほかふわふわしたピンクな花の香り。一瞬で心が華やいで気分が上向きになった。さすが分かってくれてるわー、とニヤニヤしたのを覚えている。

その夜、お風呂あがりに身体を整えながらLOに火を入れると、印象よりもずっと柔らかくて穏やかな香りがすっと体に入っていった。ゆらゆらと、熱くもなくぬるくもない源泉38度のお湯に浮かんでいるような幸せに思いを重ねて揺らいでいた。一日のあらゆる場面で、気分を変えたい時こそ火灯しごろ。マッチを用意してお待ちしています。

https://lo.studio/jp

instagram:lo.studios.japan